Christian Lacroix, un couturier emblématique

Dans l’histoire de la mode française, rares sont les destins aussi spectaculaires que celui de Christian Lacroix. Encensé dès ses débuts pour son style baroque et théâtral, il incarne à lui seul le souffle exubérant de la couture des années 80. Mais derrière la lumière, une trajectoire aussi rapide qu’éphémère, ponctuée de succès artistiques et de désillusions économiques.

Un parcours tissé de culture, de rencontres et de désirs d’ailleurs

Avant de devenir un nom emblématique de la haute couture, Christian Lacroix fut d’abord un homme de culture. Né à Arles en 1951, il nourrit très jeune une passion pour l’histoire de l’art, les costumes anciens, les traditions méridionales. Il commence des études d’histoire à Montpellier, puis d’histoire de l’art à la Sorbonne et à l’École du Louvre, rêvant un temps de devenir conservateur de musée. Mais rapidement, c’est la mode, ce langage du corps et du récit, qui l’attire.

En 1978, il intègre la maison Hermès, sous la direction de Jean-Louis Dumas, où il travaille aux côtés de Michel Goma. Puis, en 1981, il est nommé directeur artistique chez Jean Patou, maison de couture classique qu’il réveille avec un souffle théâtral et baroque déjà très personnel.

Durant ces années formatrices, il affine sa culture du vêtement, tout en cultivant un goût du décoratif, du mélange des références, de la narration par la forme. Il se fait remarquer pour ses créations inspirées de l’Espagne, de la corrida, du costume régional, et du faste des siècles passés. Surtout, il rencontre des figures influentes — journalistes, photographes, artistes — qui croient en lui. Le soutien de la presse de mode (notamment du WWD) et son aura dans les cercles artistiques contribuent à attirer l’attention de Bernard Arnault, alors à la tête du groupe LVMH.

Christian Lacroix n’a pas demandé à créer sa maison : on la lui propose. Mais il accepte, car il sent que la mode manque alors d’une voix capable de raconter la beauté comme pure émotion, d’un geste créatif libéré des contraintes commerciales. Il veut redonner à la couture son panache perdu, sa magie spectaculaire. La haute couture, pour lui, doit être un théâtre, un opéra textile. Ce rêve, c’est le luxe de l’époque qui va le financer. Le reste, c’est l’histoire.

Une ascension fulgurante : la naissance d’un style

En pleine ère de la rigueur Armani et des tailleurs sobres, Christian Lacroix offre une parenthèse enchantée. Il habille les femmes comme des héroïnes de théâtre, mêlant tissus d’ameublement, brocarts, dentelles, imprimés floraux, et références historiques. Son style est reconnaissable entre mille : luxueux, joyeux, parfois excessif — toujours inattendu.

Le génie de Christian Lacroix réside dans l’ornementation, la narration, l’exubérance. C’est ce qui fait sa singularité…

1987–1992 : les années baroques, l’âge d’or de la démesure

Dès ses premiers défilés, Christian Lacroix impose un style théâtral, exubérant, inspiré par l’histoire de l’art, les costumes d’opéra, l’Espagne, la Provence, et la Renaissance. Cette période est marquée par un esprit de liberté totale, où chaque collection est un voyage sensoriel et visuel. Christian Lacroix revisite les volumes, mélange les imprimés, ose les couleurs criardes — fuchsia, or, turquoise, rouge vermillon — dans une époque où la mode aspirait souvent à plus de rigueur.

Il invente une silhouette reconnaissable entre toutes : jupes bouffantes façon pouf, bustiers baroques, boléros, passementeries, brocarts, corsets… Le style Lacroix est une ode à la joie, au folklore, au maximalisme. On parle alors de lui comme d’un héritier spirituel de Poiret ou de Dior. En 1987, il reçoit le Dé d’or, récompense suprême de la haute couture française, à peine quelques mois après l’ouverture de sa maison.

Cependant, cette flamboyance qui séduit la presse et les stars peine à se convertir en rentabilité. Les pièces sont somptueuses mais peu vendables. Le prêt-à-porter lancé pour financer la couture n’a pas encore trouvé sa place. Qu’importe : entre 1987 et 1992, Lacroix crée un univers entier, une mythologie de la couleur et du costume, et impose sa signature dans l’histoire de la mode.

Deuxième période : 1993–1999 – La maturité éclatante et les premières tensions

Après les années flamboyantes de ses débuts, où il imposait un style baroque et exubérant, Christian Lacroix entre dans une phase de maturité stylistique, sans pour autant renoncer à sa signature. Le vocabulaire reste foisonnant, mais les volumes se structurent davantage. Les influences folkloriques (andines, provençales, ibériques) gagnent en raffinement. On parle alors d’un style plus “portable”, bien que toujours théâtral.

Pendant cette période, Lacroix s’émancipe peu à peu du seul terrain de la haute couture. Il travaille à imposer son prêt-à-porter féminin, qui peine toutefois à trouver sa clientèle : trop couture pour le grand public, trop fantaisiste pour les standards commerciaux. En revanche, sa créativité reste saluée, notamment dans des collections où il croise les époques, les arts et les cultures, avec une érudition rare.

C’est aussi une période où les tensions apparaissent au sein du groupe LVMH. Le style Lacroix séduit la presse, mais les ventes stagnent. La marque n’arrive pas à installer de produits “star” (sacs, parfums) capables de soutenir financièrement la maison. Ce déséquilibre entre image et rentabilité pèse peu à peu sur la stratégie de la maison.

Lacroix reste alors avant tout un couturier d’images, de rêve et de formes. Il continue de concevoir des costumes pour l’opéra, le théâtre et la danse, territoires où sa liberté créative est intacte.

Malgré un accueil critique dithyrambique, les réalités économiques rattrapent rapidement la maison Lacroix. La Haute Couture, déjà en perte de vitesse face au Prêt-à-Porter de luxe, est coûteuse, peu rentable. Les tentatives de diversification — parfums, accessoires, lignes secondaires — ne suffisent pas à équilibrer les comptes.

En 2005, Christian Lacroix quitte sa propre maison, désormais sous pavillon du groupe Falic, et en 2009, la griffe est placée en redressement judiciaire. Un symbole : l’un des derniers couturiers « à l’ancienne », au sens noble du terme, est vaincu par l’évolution d’une industrie devenue dominée par le marketing et le « branding ».

Troisième période : 2000–2009 – Le repli, la résilience et l’ultime éclat

La dernière décennie de la maison Lacroix sous sa direction est marquée par une forme de résistance élégante. Après le désengagement de LVMH en 2005, la maison est rachetée par la société Falic Fashion Group. Christian Lacroix y voit une chance de renouveau, mais les moyens ne suivent pas, et les ambitions restent floues.

Sur le plan créatif, pourtant, Lacroix ne faiblit pas. Ses dernières collections de haute couture sont parmi les plus raffinées et poétiques de sa carrière. Il y explore un style plus sobre, plus introspectif, sans renoncer aux brocarts, aux dentelles et aux contrastes de matières qui font sa marque de fabrique. On y lit une forme de mélancolie maîtrisée, un ultime chant du cygne.

Un contexte économique et culturel peu favorable

Le déclin de la maison Lacroix au début des années 2000 ne peut se comprendre sans tenir compte du tournant économique et culturel de l’époque. Après la bulle Internet de 2000 et les attentats du 11 septembre 2001, l’industrie du luxe se recentre brutalement sur la rentabilité, la rationalisation des coûts et la consolidation autour de marques puissantes. Le baroque exubérant de Christian Lacroix, coûteux à produire et difficile à vendre en volume, devient un contre-modèle.

La montée en puissance de la « logique accessoire », déjà amorcée dans les années 90, s’impose définitivement. Les marques qui réussissent sont celles capables de générer des revenus massifs via les sacs, les parfums ou les licences — secteurs dans lesquels Lacroix peine à trouver une place. À cela s’ajoute un repli esthétique : après les années fastes et flamboyantes, le minimalisme chic d’Helmut Lang ou de Jil Sander, la sobre modernité de Prada ou la provocation commerciale de Tom Ford chez Gucci séduisent davantage.

Christian Lacroix n’était pas seul à risquer gros, mais les autres grandes maisons — Dior, Vuitton, Gucci, YSL — étaient solidement adossées à des groupes puissants (LVMH, Kering, Richemont), qui savaient investir stratégiquement et repositionner leurs marques si nécessaire. Lacroix, lui, incarnait une idée plus romantique de la mode, moins adaptable, et plus vulnérable aux retournements du marché. De plus, Christian Lacroix n’a pas d’héritage historique (il est “trop jeune”) et son produit star — la robe couture — ne se vend pas en masse.

Mais les pertes s’accumulent. En 2009, après un redressement judiciaire, la maison licencie l’essentiel de ses effectifs. Christian Lacroix quitte définitivement la griffe qui porte son nom.

Ironie de l’histoire : alors qu’il quitte le système de la mode commerciale, Christian Lacroix se redéploie ailleurs, avec succès, dans les arts décoratifs, le design d’intérieur, les costumes de scène, prouvant que son talent dépasse le vêtement.

Sa dernière collection de haute couture, présentée en 2009 avec des mannequins bénévoles et des vêtements semi-finis, est saluée comme un acte de courage artistique. Une œuvre d’art en soi.

Christian Lacroix après la mode : un créateur en scène

Depuis la fermeture de sa maison de couture en 2009, Christian Lacroix a opéré un retour aux sources en se consacrant pleinement à sa passion première : le costume de scène. Il a ainsi signé des créations pour des institutions prestigieuses telles que l’Opéra Garnier, la Comédie-Française, le Metropolitan Opera de New York, ainsi que pour des productions à Bruxelles, Vienne et Berlin. Son travail dans ce domaine a été salué par deux Molières du meilleur costumier, notamment pour Phèdre et Cyrano. Parallèlement, il a étendu son univers créatif au design d’intérieur, à la céramique, à l’illustration littéraire et à l’aménagement d’espaces publics, démontrant une polyvalence artistique remarquable.

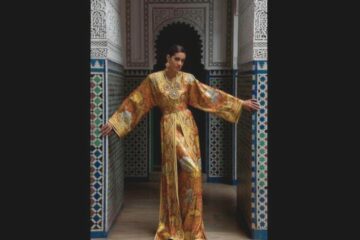

Cette trajectoire est mise à l’honneur dans l’exposition « Christian Lacroix et la scène », présentée du 5 avril 2025 au 4 janvier 2026 au Centre national du costume de scène (CNCS) à Moulins. En tant que président d’honneur et directeur artistique de l’exposition, Lacroix y dévoile plus de 140 costumes issus de ses collaborations avec le théâtre, l’opéra et la danse, accompagnés de croquis, d’archives et de documents inédits. L’exposition offre une immersion dans son univers foisonnant, où se mêlent références historiques, influences folkloriques et imagination baroque. Des ateliers, conférences et projections viennent enrichir cette rétrospective, soulignant l’empreinte durable de Lacroix dans l’art du costume et son rôle de passeur entre les disciplines.

En attendant, et pour achever de vous convaincre, découvrez le teaser de l’exposition.

Visuel original publié sur elle.fr. Tous droits réservés à leurs auteurs. Utilisation ici à des fins éditoriales et de valorisation culturelle.

Si cet article vous a plu, vous aimerez sans doute explorer d’autres facettes du site à travers Accueil

0 commentaire